-

臨済宗興聖寺(織部寺)について

- 京都市上京区にある興聖寺住職の望月宏済です。

興聖寺は慶長8(1603)年、大名茶人として知られる古田織部が深く尊敬する虚応円耳を開祖に建てられました。「織部寺」の名でも知られています。一切経が興聖寺に伝わったのもそのころで、開祖の人品の高さが、今のお寺につながっています。

当寺は観光寺院ではありませんが、守り伝えてきたものを、後世につないでいくため、参加自由な早朝坐禅会(毎日)ならびに写経、法話会を通じた活動をしております。 -

-

興聖寺が守り続けたきた一切経

-

一切経とは

-

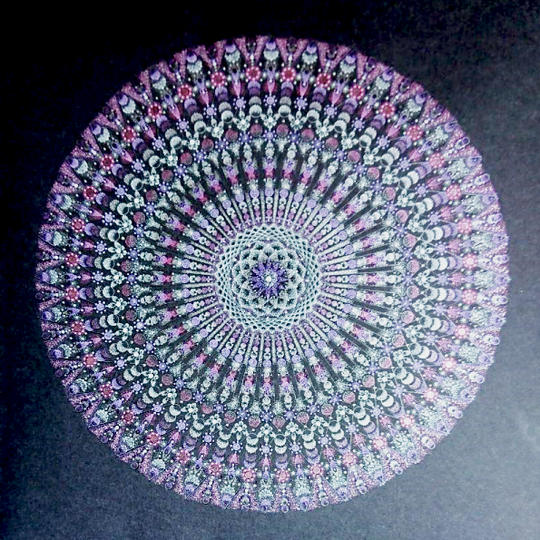

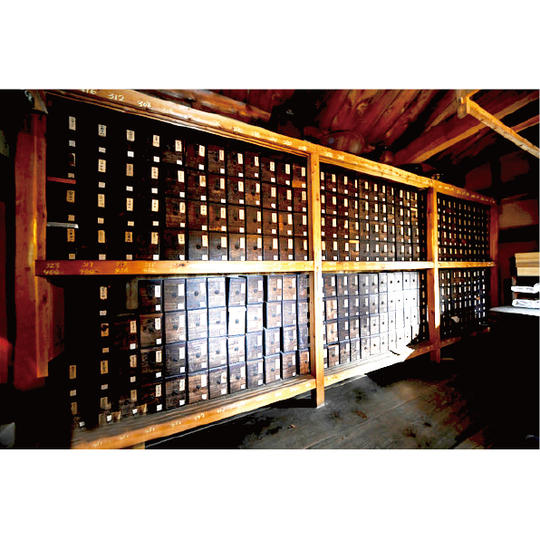

- 一切経とは仏教の経典のすべてを指します。興聖寺一切経は、平安時代に写経され京都府木津川市の海住山寺に伝わり、その後、興聖寺の創建とともに託された5294巻からなる膨大なお経です。

全てのお経を保持するお寺は全国にも他にありません。 -

- ※虫に食われて穴だらけになった一切経の一部

-

経箱の重要性

-

- ※経年劣化により痛んだ経箱

- 一切経を納めている経箱は寛永年間(1924~1644年)に明正天皇や公家、僧侶、有力町衆によって寄付されたものです。湿気やカビの発生を防ぎ、防虫効果も期待されます。

近年、経年劣化による経箱の傷みが多くなり、納めている一切経にも悪影響を及ぼす恐れがでてきました。

このプロジェクトは大切な一切経を守るため、まずは、お経が納められている経箱の修繕を行い、合わせて虫食い等で傷んでしまっているお経の修復を進めていきます。

将来的には、平安時代の写経と同質の和紙をすき、70巻ある欠本を平安時代と同じように人の手で写経し、全て揃った一切経として後世に残していきます。 -

一切経を守るために

-

江戸時代から受け継がれてきた虫干し

-

- ※虫干しの様子

- 大切な一切経を守るために虫干しを年に2回実施しています。この虫干しは一切経が興聖寺に伝わった江戸時代から綿々と受け継がれ行われています。5294巻全てを虫干しするには年2回の実施で4年かかります。これによりお経の紙質の点検と維持を行ってきました。

-

経蔵の修復

-

- ※左:経蔵の2階 右:傷んだ経蔵の写真

- 興聖寺の経蔵は経箱と同様、寛永年間(1624~1644年に建設され昭和初期に現在の場所に移築されました。経蔵は近年、経年劣化による傷みが激しく、出来るだけ早く修理に取り掛かる必要があることから2020年に工事に着手。屋根瓦の寄進を募り、瓦に寄進者の名前と願文を書いて屋根にのせていきました。約2年半かけて屋根・壁の修復し、ようやく完成が目前に迫ってまいりました。

-

一切経を守るための呼びかけ

-

- ※勧進能の様子

- 蔵の修復と合わせて、一切経の大切さを檀家さんや近隣の方々へ伝えるために勧進能を開いて寄進を呼びかけてきました。また、寺の行事の度に冊子を配り、ポスターでも一切経を守るための運動を訴えてきました。

-

- ※興聖寺一切経保全呼びかけのポスター

-

集まった資金の使い道

- 今回ご支援いただいた資金は下記のように使わせて頂きます。

・経箱の修理費 300万~500万円

調査により修理の必要な経箱の数はフタと箱を合わせて100個以上になります。修理には程度によりますが、1点3万~8万円ほど必要です。

・お経の修復費用

全てのお経の状態が点検できていないことと専門家による判断、処置が必要であるため現時点では具体的に掛かる費用は把握できていません。しかし、今年の5月21日~22日に行った虫干しで点検したところ傷んだお経がかなりありました。

・欠本を写経をするための準備費 → 平安時代の和紙と同質のものを手配 -

- 興聖寺の一切経はこれまでの調査からも重要文化財級のものであるといわれています。

しかし、興聖寺では開山和尚の虚応禅師が元和4(1618)年8月に「遺跡式目」を定め「一切経不可出門外事」と定め寺外への持ち出しを厳重に禁止してきました。

現代でも、「お経は文化財であるとともにお寺にあって人々に寄り添って使われてこそ活きるもの」と考えており、これまで補助金等は受けていません。この度一切経保全の趣旨にご賛同いただける方々からクラウドファンディングを通じて修理費の一部を募ることにいたしました。 -

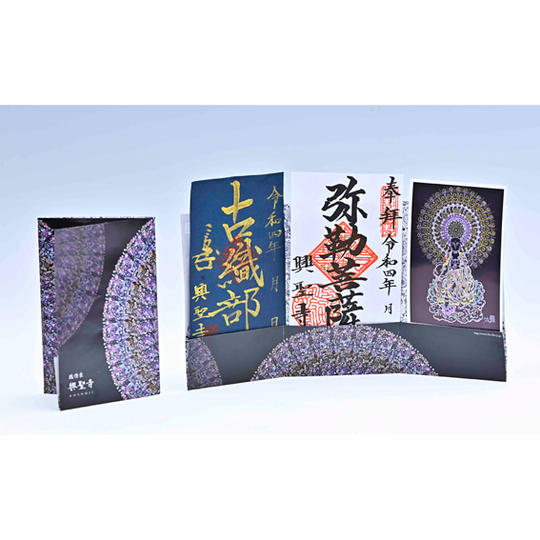

リターンについて

- 【秋(紅葉の季節)の限定特別拝観と精進料理と坐禅体験】

堀川通りから一歩、興聖寺の山門を潜ると緑豊かで静かな空間が広がります。

秋には寺庭のモミジ・カエデの紅葉がきれいです。

今年の1月「京の冬の旅」で40年ぶりに特別拝観を行いましたが、紅葉シーズンに特別拝観を行うのは今回が初めてになります。

リラックスできる空間に漂うお線香の香りの中で禅の呼吸法を知り、寝坐禅では寝転びながら体験する深い呼吸を感じ究極の癒しの時間を過ごして頂きます。

この坐禅体験を通じて心を鎮め、心身ともにリラックスしていただきます。 -

- ※秋の紅葉の境内

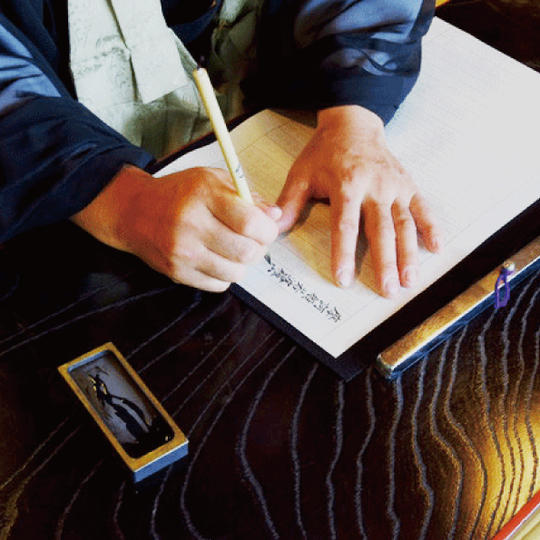

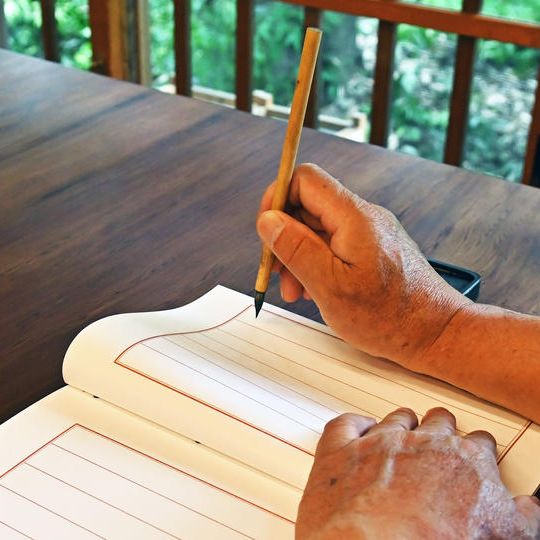

【方丈にて写経と本堂での読経体験】

通常の「写経会」は決められた時間にコミュニティーエリアに集まって各人が自分のペースで写経を行います。住職の同席はなく本堂での読経はいたしません。

今回のクラウドファンディングでの写経会は写真家 杏橋幹彦氏「青波」の襖がある広間、方丈で苔庭を眺めながら写経をしていただきます。

住職から一切経についてのお話を聞いたあと一文字ずつ心をこめて写経することでご自身の心を整えていただきます。

写経を終えたら本堂にて住職とともに読経をしていただきます。 -

リスクとチャレンジ

- 新型コロナウィルス感染症をはじめ、社会状況によっては、やむを得ず体験を延期あるいはオンラインのみでの実施に変更させていただく可能性や、各リターンの提供時期が遅れる可能性がございます。その場合も、なるべく皆様にご納得いただけますように誠意をもってご対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。

また、開催にあたりましては、感染拡大防止に細心の注意を払い、対応に最善を尽くします。ご来寺の皆様には、マスクの着用や手指の消毒など、感染予防対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 -

さいごにメッセージ

-

- ※臨済宗興聖寺住職 望月宏済

- 興聖寺のクラウドファンディングに関心を寄せていただきありがとうございます。

先人たちが現代の私たちに伝えてきてくれた「一切経」は、もとは丹波国桑田郡の方々が書写したものだといわれています。それが江戸時代に興聖寺に渡ってきました。「一切経」の一巻一巻が当時の人々が気持ちを込めて書写したお経です。時空を超えて今の私たちに語りかけるものがあります。長い年月を経て今日まで大切に残されてきた「一切経」です。後世にも健全な状態でつないでゆきたいと切に思っています。

興聖寺「一切経」保全に向けて皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 -

賛同者メッセージ

-

杭迫 柏樹(書家)

- 日展内閣総理大臣賞(05年)・京都府文化特別功労賞(21年)・旭日小綬章(21年)

(公・社)日展名誉・特別会員・(公・社)日本書芸院名誉顧問 -

-

落合俊典(国際仏教学大学院大学・日本古写経研究所所長)

-

-

大原嘉豊(京都国立博物館 学芸部保存修理指導室 室長)

-

-

堀出 恒夫(写真家)

- 伊勢神宮第61回式年遷宮専属.・片岡秀太郎(人間国宝)専属

-